台灣四面環海,山地面積約佔島嶼總面積的70%。百多年來,台灣一直處於不同政權的殖民之下,山海資源成為被掠奪的標的,影像的詮釋權從不曾真正屬於居住其上的歷代島民。1871年四月初,約翰・湯姆生 (John Thomson)隨着馬雅各醫生(James Laidlaw Maxwell)從打狗港上岸後,在短短的一周內,拍下了對這座“美麗島嶼”的印象。這是一個西方觀看東方的歷程,從此爾後,這座島嶼的山林與海洋就不再屬於居住其上的子民。隨着黑潮來到的殖民者,基於各種利益以及控制上的理由,禁山限海。

太平洋戰爭過後,隨着中國文化所帶進來的山水意象跟集錦式攝影,與本地繼承日式風景寫真風格的攝影家們,透過各種不同的方式,經由他人的語彙拼湊島嶼的映像。七〇年代的報導攝影隨着解嚴前後的台灣主體意識崛起,攝影人相較以往,更認真上山下海尋訪島嶼的風景。九〇年代,“台灣學”的興起以及新一批赴海外學習攝影的留學生歸國,對於如何以影像進行詮釋與敘事產生了新的思考。而千禧年興起的地誌攝影風潮,讓台灣的風景攝影有了新的轉向。攝影者在風景之中以雙腳選擇看故事的位置,藉由對焦屏框下的影像、對焦點的決定,以及按下快門的時間點,這些環環相扣的決定里,透過機械與光學技術留下日復一日、亘久不變,卻也時時刻刻各不相同的瞬間。

此次參展的藝術家,在主題的發展脈絡上,皆以台灣的地理與人文現象作為主軸,進行長時間的田野觀察與拍攝。楊順發的《海洋劇場》延續其《台灣土狗》系列作品,攝影家將鏡頭對準遼闊的潮間帶,影像中上演着既熟悉又陌生的海洋、沙洲與島民間交互關係的辯證。許震唐長年走踏濁水溪,拍攝範圍涵蓋了上游、中游、下游到出海口。《濁水溪計劃》中他背着相機從佐久間鞍部、武界部落、集集攔河堰踽踽獨行至台西村老家旁的出海口,影像詩人吟唱的是不忍卒睹的焦慮,看似浪漫的影像烙印着報導者的二行詩。而關於島嶼風光的故事,李旭彬則循着布農族兩千年前的遷徙路徑;或是跟隨着德國自然學家史德培(Karl Theodor Stöpel)與其僱用的五位布農族原住民,1899年耶誕節的步伐,從潮間帶上溯濁水溪、陳有蘭溪、東埔溪,一路攀上了玉山主峰。李旭彬背着史德培無法帶上主峰頂的大型相機,跟着博物學家、民族考古學者鹿野忠雄的目線,與一路上交會的島國山人們,踩着殖民者開發的觀光山徑,召喚永劫回歸的大島幽靈,最終停在渡不過的斷橋崩壁前尋找《一路上的風景 複復返》。梁廷毓追溯著峽谷的石爺,尋着資源爭鬥之戰的前線,在《斷頭之谷》探問遊盪於“部落”與“漢庄”之間,被馘首的無頭鬼。透過雙方交錯的視角,描繪在變動的邊界中,關於風景的異質流動與層疊的歷史記憶。李立中的《鐵國山》藉由鴿子的眼睛,在不同的維度上俯視着雲林縣史中的鐵國山,在攝影中心建築里曾經的船務間架起一條縱貫山海的路徑。時間、空間、虛構與真實之間如圖層般的疊合,這一條看故事的路徑上不變的不是風景,是說書人們所穿越的一段段時空的地層。

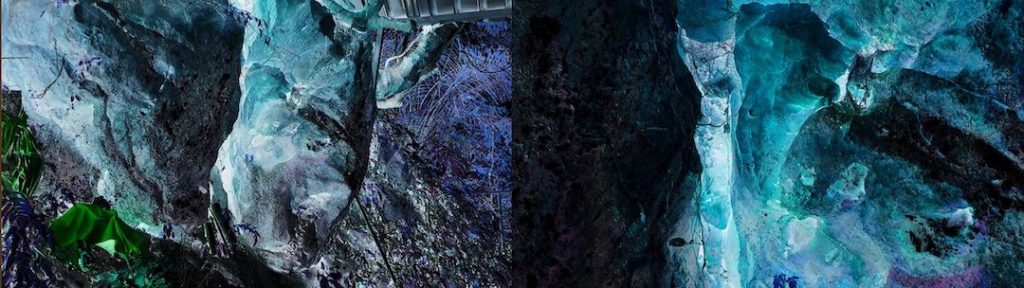

李旭彬|一路上的風景 複復返

李旭彬早期作品以暖調的黑白攝影為主,影像內容多為災難平復之後的景像,與畫面的質感產生巨大對比。近年的創作着重在影像與文字之間的共生關係,作品以傳統大型底片相機拍攝,並同時對自己的拍攝進行非虛構寫作。

此次展出的作品《一路上的風景 複復返》,是2019年進行新高山(玉山)的攝影研究後,在原來的研究結果上所發展延伸而成的作品。依循玉山主峰及東峰首登的文獻紀 錄,李旭彬親身走進歷史的山徑,以機械的影像生成當下的影像化石;以文字描述時間與空間的穿越與流動。從地質現象、殖民者、外來族群,以及原住民各族群等不同的角度,探望事件記述的時空環境。

展出內容除了黑白影像之外,還有一篇簡易印刷的遊記,記述登玉山主峰、東峰並尋訪濁水溪起源的歷程。不同於登山健行者的風景紀錄,李旭彬從自身土木工程背景,疊合不同時代、不同觀點的書寫,對於所親臨的“風景”提出觀察報告。

許震唐|濁水溪計劃

許震唐的作品主要着重在環境與地質等相關議題,影像風格延續著台灣報導攝影的傳統之外,對於景物風光的描寫有其獨到之處。近年來參與多個跨域計劃,如2014年與國立自然科學博物館合作的“南風攝影展-台西村的故事”,2016年與經濟部中央地質調查所及地質學者合作出版《億萬年尺度的台灣》,以及2018年與多位文字、影像工作者合作撰寫的《煙囪之島》。

此次展出的作品為許震唐長期進行的“濁水溪計劃”中的精選。許震唐出生在濁水溪出海口的台西村,長期記錄各種人為侵入地景的現象。他的影像採取了看似客觀的視角,但是在鏡頭下的美好景色中,卻隱含着強烈的指涉。

本次展出的作品跳脫傳統報導攝影中強調人事時地物的架構,十八幅影像分別搭配攝影者書寫的文字,以文字與影像並重的方式,述說濁水溪上游、中游以及下游等,各個河段中人與自然試圖共存的困境,以及河流在工業開發過程中,千瘡百孔的身世。

楊順發|台灣土狗Taiwan To Go—向李俊賢致敬、海洋劇場

楊順發身為一個藍領創作者,創作態度有令人敬佩的狂熱與堅持,不同階段都有令人驚艷的發展。從早期的沙龍攝影經過劇烈轉變,到風格鮮明的《再造王國》,特別是從2004年起以紅毛港為主題的作品《家園游移狀態》之後,逐漸確立其社會關懷意識的創作方向。

本次展覽以楊順發近年“海島計劃”當中的《台灣土狗Taiwan To Go—向李俊賢致敬》,以及《海洋劇場》兩組作品為主,從中挑選十幅影像展出。楊順發在遼闊的潮間帶行走,將鏡頭瞄準在海中沙洲覓食的台灣土狗,與潮間帶討海的漁民。對他來說,這樣的身體姿態與行動,是島國人民的集體象徵,也是海洋、沙洲與島民間的相互關係不斷辯證的過程。

《海洋劇場》拍攝漁民們在出海口沖積扇耙著野生文蛤的景象,這是母親之河流入大海之前,送給島民最後的禮物。楊順發在海中以相機記錄他心中台灣人特有的海洋性格,也同時思考着,沙洲盡頭的台灣土狗該何去何從?

梁廷毓|斷頭之谷

本次展覽的創作者來自土木、機電、鋼鐵以及設計等不同背景,而梁廷毓則是反向由感覺型的藝術創作,跨界到文史、地質與泛靈地界的藝術家。作品通常以展覽、論壇、研究論文,以及公開放映等多樣且跨領域的形式發表。藝術家田野的目的通常不在生產學術論文,而在尋找故事的邊界與敘事的縫隙。而梁廷毓發表的論文,則是在整理研究主題的過程中,對於不同族群間的觀點以及思考方向上的差異,進行搜集與分析的副產品。

此次梁廷毓參與展出的《斷頭之谷》以口述、調查等田野手段,研究無法被傳統田野“生產”的鬼魂故事。藝術家以標高系統的高彩度顏色結合負像效果,將不可見的故事具體呈現出來。在展出的作品裡所具現的路徑紋理、歷史空間、游移邊界、交叉視角,以及無形對象的顯像,在各個意義層面上,與其他參展的藝術家作品相應成為一種負像的參照。

李立中|鐵國山

李立中早期的攝影創作以快拍(snapshot)為主,並透過大量的影像編輯,在牆面上構築影像間的對話。在2015年創作《神遊》之後,他的風格有了明顯的轉向,2016年的《望你早歸》則開展了他在創作上的新視野,並重新建立他與鴿子之間的關係。

繼《竹蒿山戰役與紅腳笭》以及《台灣空戰記事》之後,李立中再次從被噤聲的歷史中找出縫隙,並以鴿子作為敘事主角,創作了《鐵國山》。他將背負着定位系統的鴿子置入史料中不為人注意的事件,使其成為見證者;同時,鴿子也成為李立中穿越時空的載具。在結果無法改變的過往記述當中,既出神又入戲地藉由鴿子的航道,岔出一條歷史的虛線。

鴿子的導航是在確定方向之後,依據視界所見的地標航行。而《鐵國山》中鴿子的航道,大致沿着濁水溪中下游飛行。李立中沿着廊道展示給我們的不是具象的風景,而是這條虛線的航道,是使命,也是歸鄉之路。

日期:2021年8月26日 - 2022年1月2日

地點:國家攝影文化中心(臺北市中正區忠孝西路一段70號)