進入數位環境互動時,我們需要建立使用者帳號,此時我們得以為自己命名,自選認同的標籤,暫時放下現實生活中的狀態。登入的自由在命名帳號的那一刻起算,後續可隨意刪除、修改、編輯、重來、閒置;我們在虛擬世界中定義自己,選定界線與進入不同的世界。

隨着生活中數據資料應用的發展下,為了加快日益複雜且耗費人力的身份認證流程,臉部辨識系統成為重要的工具導入,協助發放與承認要求加入的數據群(你與我),後端資料分析取得,依照操作設定決定放行。你必須先被識別,才得以進入,如果不被識別,你所被轉譯成的數據資料,則無從分析。忽視與進入權限(access)有關,存在,卻不被看見,你的要求則不再重要。

包容性(Inclusivity)是演算法偏見的相關反抗策略,也是建構資料庫的重要基礎工作之一。但對比今日情勢,我們在正向地建構數據庫包容性時,卻也需直視社會歧視,警察暴力,司法不公在虛實混合環境中加劇的事實。關鍵在於該如何一邊建立一邊解構我們的數位環境,更多黑人臉部辨識資料的搜集,並不會解決歧視問題,原本的設計與應用反過來成為種族歧視的武器 。也許從圖像史上開始解構技術的歧視性,更能夠協助我們識別圖像的偏見。

作為「後發」制人的武術,截拳道在對方進攻的時候攔截對手,觀察其出拳進攻的意念,瞬間從反應、抑制與肉身做出截擊。若將其分類為觀察、反應、行動三個步驟,其中「觀察」在我看來是觸發後續連貫事件的第一步。致穎作品中的觀察角度似乎來自幽默的相遇,又在幽默處發展出藝術家的趣味遊戲。有時以重新演繹的方式出現,有時在語言、翻譯、文字遊戲與雙關等文學技巧中轉換;有時在圖像與敘事間前後來回的刷碟摩擦,製造出歷史敘事正在轉場的節奏。

「總是春光乍現」取自安東尼奧尼的電影中文譯名,除拍攝者的權力關係之外,更從器物與攝影技術、圖像史、數位影像的生成網絡上進行解構與思辨。所有的物件與故事抵達我們面前,或是為我們所聞時,都挾帶著既完整又片面的敘事內容。而致穎在觀察之際,也決定其藝術家研究切入的角度,好比是一條線頭,一旦使力拉扯,整片布的結構盡顯。以重新演繹影像、反向模仿機器輸出人類創作的模式、以及表演式演說等創作方法,帶出了致穎以圖像研究的再創敘事與重構。

所有敘事的蹊蹺與幽默同時發生,每個人在其中所做的決策皆是主軸,那麼一旦建立出了個人於創造世界的重要性後,剩下的首要問題,則是你會如何行動?

此展覽為致穎榮獲2019年「LOOP錄像藝術獎」的計畫成果。該獎項由哈恩內夫肯影像收藏基金會與巴塞隆納米羅基金會合辦,並由台北當代藝術館、首爾善宰藝術中心、北京中間美術館及吉隆坡伊力哈木美術館共同支持。

作品介紹

打光

光是縈繞攝影技術的幽靈。自類比過渡到數位,從感光塗料變遷至算法,光總是能夠在捕捉影像的技術競賽里找到一個難以替代的位置。然而在與光協調的過程之中,很顯然的,人類的偏見也在不自覺的情況下悄悄地潛入這場賽局。電影導演高達是最早注意到這個危機的人之一,當他在70年代來到非洲的莫桑比克協助該國推展影像發展時,才意識到主流所使用的柯達膠捲無法對深膚色的人像準確曝光。我們很難將這個技術性失效單純歸咎於設備的不完善,理由是即便運用今日最先進的算法,在測定某些人種與膚色時,仍顯示出極高的出錯率。

實驗錄像《打光》嘗試透過跨學科的提問重新釐清隱藏在技術發展中的歧視性問題。作品由三條主要敘事構成,包括與多哥的專業攝影師探討如何透過打光來彌補器材對深膚色曝光的不足,以及與台灣聯發科技專門開發臉部辨識算法的工程師詢問他們是怎麼打造在非洲極受歡迎的相機算法。此外,藝術家更嘗試使用70年代主流的柯達埃克塔克羅姆(Ektachrome)膠捲,以當時著名的黑人功夫明星吉姆•凱利(Jim Kelly)在李小龍電影中的形象製作一部帶有剝削電影(Exploitation film)風格的功夫片。作品中也穿插了利用臉部動態捕捉與語音辨識算法所訓練出的李小龍動畫作為影片的講述者。

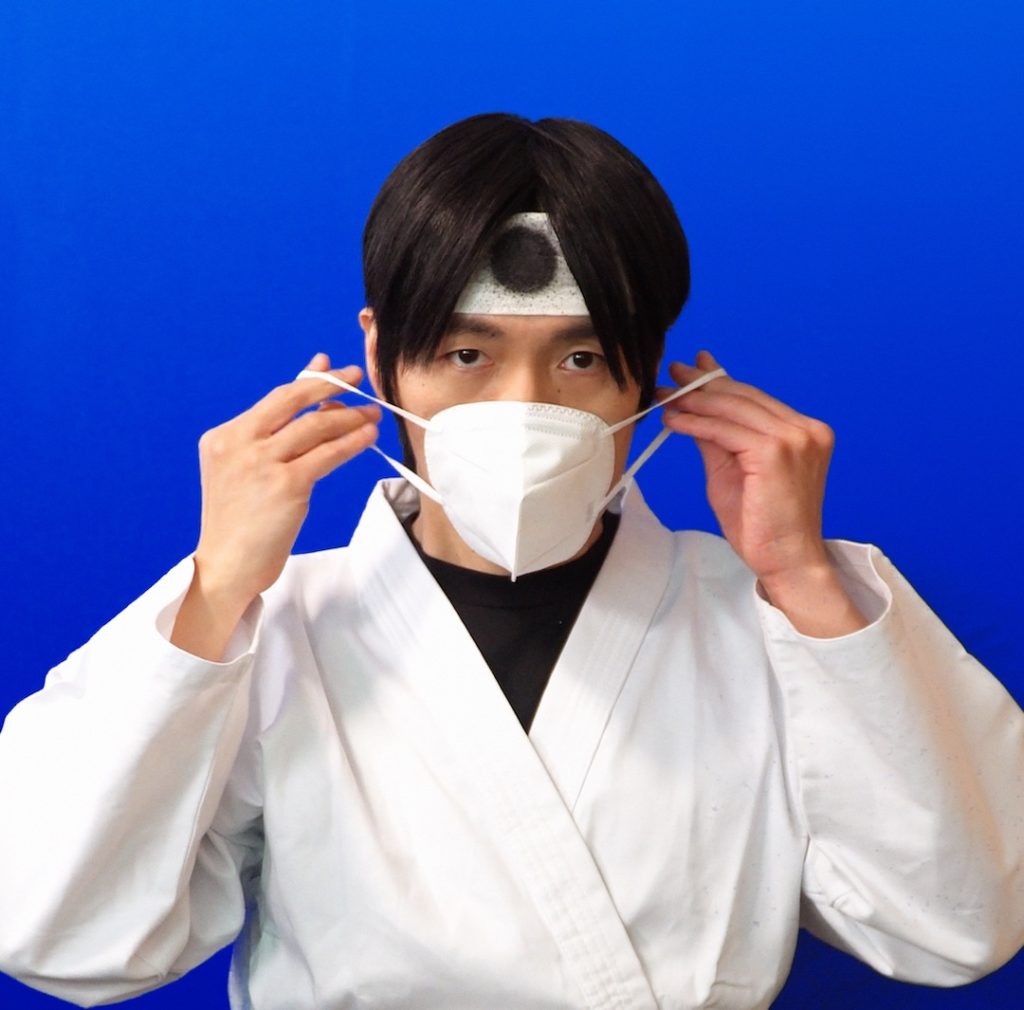

功夫流感

作品名稱來自於2020年時任美國總統的唐納.川普於競選演說中所創造的詞彙。該詞彙巧妙地結合種族刻板印象與歧視,並透過串流媒體迅速傳播,加深了西方世界因肺炎疫情擴散而對亞裔族群持有的偏見,尤其是亞洲人作為病毒帶原者的臆說。至此,“東亞病夫”的概念已從原初的政治性批判術語,突變而真正成為一種帶有生理缺陷的種族想像。作品《功夫流感》透過表演說錄像(Lecture Performance Video)的形式,嘗試解構病毒、功夫刻板印象與影像的關聯性,並延伸探討了發生在亞洲,尤其是台灣自身的種族歧視問題。

信息

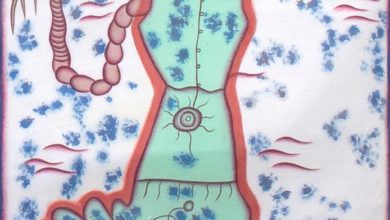

算法作為數據管理的理想工具,能夠在短時間內處理大量訊息。關鍵字的搜索與呈現是極為常見的應用,然而,在特定情況下,相同的技術也能夠作為遮蔽資訊的屏障。例如當冠狀病毒疫情越趨嚴重,中國的主流社群平台也開始封鎖與疫情相關的字彙。隸屬於加拿大多倫多大學的研究單位公民實驗室(Citizen Lab)對這樣的現象進行了研究,整理出多達517組被列為禁語的字詞組合,包括“病毒”和“封城”等。在本展覽中,作品《信息》呈現出兩組共八個為算法所屏障的字彙,這些詞組以人工模擬數位圖像輸出的方式橫向繪於圖紙上。

藝術家介紹:致穎

致穎居住和工作於台北及柏林。他擅長運用聲音及影像等媒材進行創作,以探討全球資本化時代人類生存語境與環境體系之關聯,並多方關注全球南方當代社會之主體性研究與探查。致穎的作品曾於許多國際性的藝術機構與影展展出,包括巴黎龐畢度中心(2020)、“鹿特丹影展”(2020)、“台北電影節”(2020)、“柏林影展”(2018)、尤倫斯當代藝術中心(2018)、“台北雙年展”(2016)、“上海雙年展”(2014)等,並於2019年獲西班牙哈恩內夫肯基金會與米羅基金會頒發年度LOOP錄像藝術首獎,且在同年入圍柏林藝術獎。此外,他是台灣藝術團體“復興漢工作室”成員,並主持RLIS影響研究室,專註於媒體與圖像研究。

展覽時間:2021 年 07 月 27 日至 09 月 19 日

地點:台灣當代藝術館,台北市大同區103長安西路39號

票價:館慶20周年優惠價 50 新台幣